ADVALUE - Advancing Sustainable Agricultural Value Chains through Strengthening Transdisciplinary Skills and Cooperation in East African Doctoral Education

ADVALUE ist ein Verbundprojekt von neun Hochschulen und Institutionen in Europa und Ostafrika. In Zusammenarbeit mit möglichen zukünftigen Arbeitgebern von Doktoranden in Kenia und Uganda zielt das Projekt darauf ab, Curricula zu entwickeln, die akademische Fachkräfte in den Agrarwissenschaften optimal auf ihre berufliche Laufbahn vorbereiten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der Kapazitäten zur Entwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auf lokaler und regionaler Ebene zu erreichen.

Hintergrund

Um komplexen sozialen und ökologischen Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit, ländlicher Arbeitslosigkeit und den Auswirkungen des Klimawandels in Uganda und Kenia mit nachhaltigen Lösungen zu begegnen, ist die Modernisierung der Doktorandenausbildung in den Agrar- und Agrarumweltwissenschaften von entscheidender Bedeutung. Denn die zukünftigen Expertinnen und Experten müssen nicht nur über theoretisches Wissen verfügen, sondern auch in der Lage sein, praktische und innovative Lösungen durch transdisziplinäre Ansätze zu entwickeln. Die Einbeziehung von Stakeholdern und transdisziplinäre Methoden sind jedoch in der universitären Ausbildung und in Forschungsprogrammen noch nicht üblich. Das Projekt ADVALUE setzt hier an, um einen Beitrag zur effektiven Gestaltung und Entwicklung nachhaltiger, ökologischer und sozial gerechter landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten in Ostafrika zu leisten.

Ansatz

Vier Module für Doktoranden sollen unter aktiver Einbeziehung der Erfahrungen und Erwartungen lokaler Interessengruppen und möglicher zukünftiger Arbeitgeber entwickelt und in die Lehre der Partneruniversitäten in Kenia und Uganda integriert werden. Diese beinhalten die Themenbereiche „Wissenschaftliches Arbeiten“, „Transdisziplinäre Forschung“, „Management von Weideland“ und „Landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten“.

Durch die Zusammenarbeit und den Austausch der Universitäten mit Vertretern aus der Arbeitswelt, Regierungsorganisationen und internationalen Partnern sollen die Berufsaussichten für Postgraduierte in Ostafrika gestärkt und ihre Expertise bezüglich der lokalen Anforderungen zur Erreichung der SDGs gefördert werden.

Aufgrund seiner Erfahrung ist das DITSL insbesondere für die Entwicklung des Moduls zur transdisziplinären Forschung verantwortlich. Zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Abstimmung der zu entwickelnden Curricula und Projektaktivitäten mit den Erwartungen möglicher zukünftiger Arbeitgeber der Doktoranden.

Projektpartner

Nuertingen-Geislingen University, Germany (NGU)

Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic (CZU)

Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden (SLU)

Makerere University Kampala, Uganda (MAK)

Uganda Christian University, Uganda (UCU)

University of Nairobi, Kenya (UoN)

Pwani University Kilifi, Kenya (PU)

Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture, Uganda (RUFORUM)

Praxispartner

European Alliance in Agricultural Knowledge for Development, Belgium (AGRINATURA)

National Agricultural Research Organization, Uganda (NARO)

National Council of Higher Education Uganda, Uganda (NCHE)

Kenya Agricultural and Livestock Research Organisation, Kenya (KALRO)

Ministry of Education Science and Technology, Kenya (MoEST)

Projektlaufzeit und Finanzierung

01.01.2024 – 31.12.2026

ADVALUE wird durch das EU-Programm Erasmus+ gefördert

Weiterführende Links & Publikationen

https://www.facebook.com/erasmus.advalue

https://www.linkedin.com/company/erasmus-advalue/

https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Ferasmus_advalue

Newsletters

https://erasmus-advalue.org/assets/resources/documents/01_ADVALUE-news_240508.pdf

https://erasmus-advalue.org/assets/resources/documents/02_ADVALUE-news_240729.pdf

https://erasmus-advalue.org/assets/resources/documents/03_ADVALUE-news_241219.pdf

https://erasmus-advalue.org/assets/resources/documents/04_ADVALUE-news_250522.pdf

https://erasmus-advalue.org/assets/resources/documents/05_ADVALUE-news_250722.pdf

https://erasmus-advalue.org/assets/resources/documents/06_ADVALUE-news_251013.pdf

Video

NaviNut project video

Learning Exchanges 2022

Butternut Chapati

Pawpaw Jam

D'ama

Gurdho/Marqa

Mixed porridge

Bunde

Local Food Fair 2021 on Traditional Food Products in Saku,

Marsabit County, Kenya

Local Food Fair on Traditional Food products in Saku, Marsabit County, Kenya

Priority traditional food documented in the commune of Banikoara, Benin

Kpankpannu

Waguaru

Brunsu

Sote Kokoli Yinbe

Kode Balgui

Priority traditional food documented in the commune of Nikki, Benin

Soru Mora

Boïri Lamuni

Sote

Kaha Gbara

Kiaru Bakuru

(Post-)colonial livestock breeding in Namibia: Historical, socio-ecological and genetic transformations

![]()

(Post-)koloniale Viehzucht in Namibia: Historische, sozio-ökologische und genetische Transformationen

Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projektpaket

Dieses kollaborative und interdisziplinäre Projektpaket untersucht die Viehzucht in Namibia vom Beginn der Kolonialzeit (1884) bis heute als einen miteinander verflochtenen Prozess historischer, sozio-ökologischer und genetischer Transformationen.

Die Projektpakete werden geleitet von:

- Geschichte: J. Prof. Dr. phil. Stephanie Zehnle

Außereuropäische Geschichte, Historisches Seminar Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

- Soziale Ökologie: Prof. Dr. Brigitte Kaufmann, Dr. Christian Hülsebusch

Deutsches Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft (DITSL), Witzenhausen

- Tierzüchtung: Prof. Dr. Sven König

Institut für Tierzucht und Haustiergenetik Justus-Liebig-Universität Gießen

In Partnerschaft mit:

- UNAM: Universität von Namibia - Universitätsarchiv

- NUST: Namibia Universität für Wissenschaft und Technologie - Bereichsmanagement

- NLAS: Namibia Bibliothek & Archivdienst - Nationalarchiv

- Namibia Ressourcen-Berater

- Earth Wise Enterprise

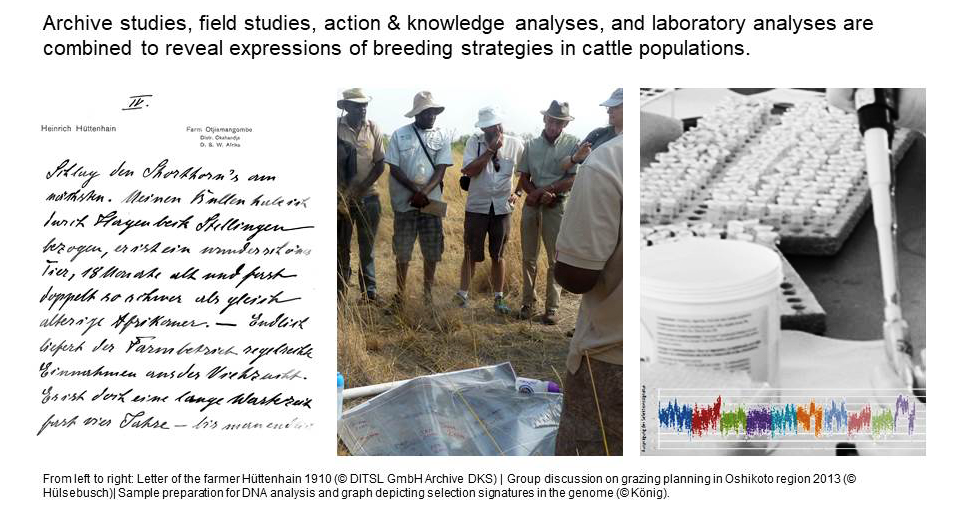

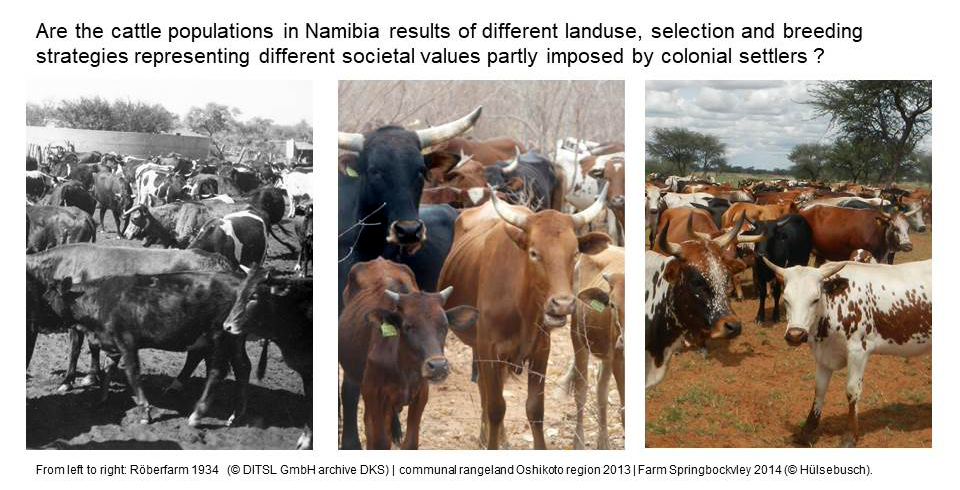

Die Etablierung kolonialer Systeme in Afrika griff massiv in die afrikanischen Gesellschaften ein und verursachte tiefgreifende Veränderungen der Lebensräume mit ihrer Biodiversität, Ressourcenausstattung und Landnutzung. Die Viehzucht war ein zentrales Element der kolonialen Unternehmungen im heutigen Namibia. Die Absicht der Kolonisatoren zu einer geplanten Transformation war selbst Teil der Legitimation des Kolonialismus und des biologischen Rassismus: Bestehende Viehbestände und Produktionssysteme galten - ebenso wie die afrikanischen Gesellschaften - als verbesserungsbedürftig durch europäische Anleitung. Die kolonialen Entwürfe für die Zukunft beinhalteten die Nutzung lokaler Rassen und die Einführung europäischer Rassen, neue Formen der Tierhaltung und neue Strategien der Land- und Ressourcennutzung. Folglich führte die Kolonialisierung zu einer Diversifizierung der Tierproduktionssysteme mit divergierenden Zuchtzielen und -Ergebnissen. Dies führte zu Transformationsprozessen in Nutztierpopulationen auf phänotypischer und genotypischer Ebene.

Das Verbundprojekt untersucht die Zusammenhänge zwischen kolonialer Strategieplanung und praktischen Zuchtmethoden sowie die damit verbundenen historischen Veränderungen in der Gesellschaft, in den Mensch-Tier-Beziehungen und in der genetischen Ausstattung von Rinderpopulationen exemplarisch für namibische Rindersystemean verschiedenen Standorten. Unterschiedliche bevorzugte Nutztierphänotypen können als Entwürfe unterschiedlicher gesellschaftlicher Wertesysteme aufgefasst werden, die gesellschaftlich verankert werden mussten. Die daraus resultierenden züchterischen Eingriffe führten jedoch zu einer Mischung aus beabsichtigten und unbeabsichtigten sozialen und genetischen Veränderungen, die sich im Nachhinein nicht leicht trennen lassen. Vor diesem Hintergrund:

Das Geschichtspaket untersucht, nach welchen traditionellen Strategien die koloniale Zucht gesteuert wurde und wie sich die kolonialen Mensch-Tier-Beziehungen angesichts der Zuchtergebnisse veränderten. In einem mikrohistorischen Ansatz untersucht es die afrikanischen Farmen ehemaliger Stipendiaten der landwirtschaftlich orientierten Deutschen Kolonialschule in Witzenhausen und der Kolonialen Frauenschule in Rendsburg. >

Das Social Ecology Package untersucht die Produktionsstrategien, Prinzipien und Handlungslogiken von Viehzüchtern/Pastoralisten in verschiedenen Weidelandsystemen des heutigen Namibia. Es wird untersucht, wie sich diese Logiken entwickelt haben und wie sie unterschiedliche Mensch-Tier-Umwelt-Beziehungen widerspiegeln. >>>

Das Tierzuchtpaket untersucht, inwieweit koloniale gesellschaftliche Veränderungen zur Definition von Zuchtzielen beigetragen haben und inwieweit darauf basierende Zuchtprozesse heute auf der Basis genomischer Daten gemessen werden können. >

Durch diesen interdisziplinären Ansatz werden historische, gesellschaftliche, landnutzungsbezogene und genetische Transformationen anhand eines konkreten Fallbeispiels in direkter Beziehung zueinander untersucht. So soll geklärt werden, ob und wie die landwirtschaftliche Nutzung des Weidelandes durch die Kolonialisierung nachhaltig verändert wurde oder ob und inwieweit sich afrikanische Zucht- und Haltungspraktiken letztlich als resilient erwiesen haben.